Ricordi in bianco e nero. Sì, quando si pensa ad un lavatoio si viene subito catapultati in un tempo passato, che sembra remoto.

E invece tanto lontano non è. Fino a pochi decenni or sono infatti, erano rarissime le abitazioni che disponevano di uno spazio adeguato per lavare e fare il bucato. Le donne lavavano sulle sponde dei fiumi e dei laghi, o su apposite barche (come a Parigi, Lione o Zurigo) oppure nei lavatoi.

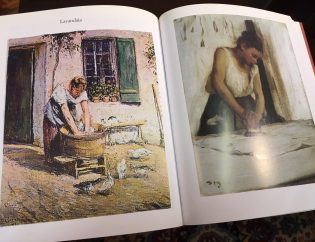

Un’attività che si svolgeva in pubblico e che richiedeva un enorme dispendio di tempo, fatica ed energie. Tra le mani le donne sciacquavano, strizzavano, sbattevano e coprivano di cenere i panni propri e altrui e

conoscevano tutti i metodi (“l’olio di gomito!”) per restituirli al massimo del candore. Tra gli “ingredienti” più importanti vi erano l’acqua corrente, il ranno (ovvero un miscuglio di cenere e acqua bollente), il

sapone, una tavola di legno e una grande forza di braccia. Il bucato, il cui nome probabilmente deriverebbe dal germanico bukon, che significa lavare con il ranno, si articolava in quattro fasi principali con alcune varianti, che dipendevano dal luogo e dal tempo: l’ammollo, il lavaggio con il ranno, il risciacquo e l’asciugatura. Nei casi più delicati si macerava preventivamente per 24 ore la biancheria con un misterioso

impasto di escrementi di vacca e di bue e l’aggiunta di liscivia, una soluzione di cenere di legna e acqua bollente. I panni venivano poi stesi al sole, spesso nei pressi del lavatoio, specie nella bella stagione e quando la lavandaia aveva molte cose da lavare, altrimenti i panni bagnati venivano riposti nuovamente nei mastelli e stesi a casa. Per alleviare, almeno in parte, questo pesante lavoro femminile furono istituiti in

molte città i lavatoi pubblici ove gratuitamente le donne potevano recarsi. Il lavatoio, silenzioso testimone delle lunghe e faticose ore trascorse dalle donne, spesso meno abbienti, a lavare i panni, divenne un luogo di incontro e di importante funzione sociale. Un luogo si socializzazione femminile, anche se non certo di evasione, oltre alla chiesa, il mercato e la filanda. Qui ci si trovava, si scambiavano informazioni e

pettegolezzi (non a caso per definire una donna pettegola si usava il termine “lavandaia”), si partecipava alle gioie e alle disgrazie delle une e delle altre, si cantavano canzoni, si rideva e si rifletteva sulla condizione della donna. Proprio qui sono nate le prime rivendicazioni dei diritti femminili. Questa è una delle ragioni

per cui i lavatoi sono luoghi storici tutelati, secondo le direttive dell’Unione Europea. La figura della lavandaia è stata oggetto di pittori, scultori, poeti e scrittori. Giovanni Pascoli, ad esempio, le ha dedicato una notissima poesia “Lavandare”.

Con il tempo il lavoro di lavandaia iniziò ad essere un vero e proprio mestiere, nacquero ditte che scendevano in città a prendere i panni da lavare, che poi riconsegnavano puliti. Nel 1850 apparvero le prime lavatrici meccanizzate, con centrifughe a elica, rulli di gomma ai lati di enormi tinozze per strizzare

velocemente la biancheria. Per la donna forse la più grande invenzione del ‘900, sicuramente fattore di emancipazione femminile che l’ha affrancata da uno dei lavori più pesanti che si possano immaginare, cancellando definitivamente la parola “lavandaia”.